- 北京服装学院是一所有着深厚家国情怀和鲜明办学特色的时尚高校。学校前身是1959年2月创建的北京纺织工学院,1961年7月更名为北京化学纤维工学院,1987年2月改扩建为北京服装学院,是我国第一所公办服装高校。1998年,学校划归北京市管理。2019年由理工院校转为艺术院校,2020年明确为北京市高水平特色型大学。 详情

您的位置: 首页 > 北服新闻

- 两会上,这位代表的服饰引人注意

- 2021-03-08

- 来源:民族服饰博物馆

- 作者:文字整理:高丹丹

- 编辑:宋冰滢

- 阅读次数:

-

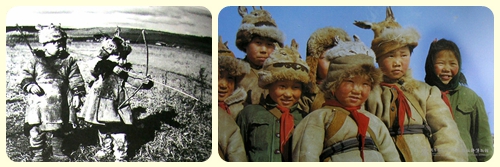

在2021年3月5日下午举行的十三届全国人大四次会议内蒙古代表团审议上,一位身着皮长袍、头戴狍头皮帽的鄂伦春族人民代表格外引人注意,相关画面和视频在微博上“刷屏”,不少网友对这种民族着装表现出极大的兴趣。其实这不是狍头皮帽第一次现身两会了,2013年3月5日,在第十二届全国人民代表大会第一次会议上,来自内蒙古的全国人大代表也曾头戴狍头皮帽赶赴会场。

民族代表着鄂伦春狍头皮帽参会

北京服装学院民族服饰博物馆综合厅中就展出有鄂伦春族的传统民族服饰,有狍皮长袍、皮坎肩、狍头皮帽、皮手套、皮包等,下面就让我们跟随小编满满的诚意,来一场博物馆云观展吧!

民族服饰博物馆展厅图片

鄂伦春族是世居我国东北部地区的人口最少的少数民族之一,主要分布在大小兴安岭群山之间、黑龙江、内蒙古额尔古纳河流域。新中国建立前,传统的鄂伦春族民主要从事狩猎和农业,普遍信仰萨满教,相信万物有灵。为了适应寒冷的气候,在长期的狩猎生活中,鄂伦春人创造了极富民族特色的兽皮服饰文化。服饰多以狍、鹿、犴皮制作,有皮袍、皮袄、皮坎肩、皮裤、皮套裤、皮靴、皮袜、皮手套、狍头皮帽等,服装的款式上造型紧凑,方便人们在树林中穿梭打猎生活。

鄂伦春民鞣制皮子(图片来自网络)

传说中的狍子(图片来自网络)

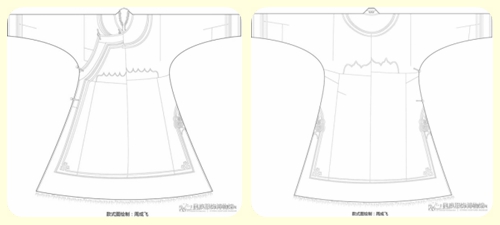

不同季节的狍皮可以制作各种不同的衣着:秋冬两季的狍皮毛长而密,皮厚结实,防寒力强,适宜做冬装;夏季的狍皮毛质稀疏短小,适宜做春夏季的衣装。民族服饰博物馆藏鄂伦春族狍皮窄袖女袍便是用多片狍皮拼缝而成,狍皮板为面,毛为里,衣长过膝近脚面,属典型的北方少数民族宽身窄袖式袍服。女袍的前身由四片狍皮拼缝而成,缝合后前中腰线处明显有错位处理。从技术角度考虑,因狍皮材料厚重,在缝合过程中层数越多越难扎针、拉线,错位缝合的方式可以避免四层皮料重叠缝合的情况,是一种巧妙的缝合方式。领口、袖口用兔皮缝制,兔毛柔软,既有装饰作用,又可防止风吹进袍内,有保暖舒适的功能。开衩处贴缝有黑色鹿角纹皮饰,既有装饰作用,纹饰的固定还可以防止开衩在穿用过程中撕裂。女袍袖口、前下摆等处有缝补破洞的痕迹,或是狩猎时伤到了皮子,后期进行的修补。

馆藏鄂伦春族狍皮窄袖女袍

馆藏鄂伦春族狍皮窄袖女袍细节图

鄂伦春族狍皮窄袖女袍款式图

着装示意图(图片来自《中国织绣服饰全集少数民族卷》)

狍头皮帽是鄂伦春族最具有代表性的服饰,不仅可以对头部保暖御寒,猎人们穿上狍皮衣、带上狍头皮帽、穿上狍腿靴,走路悄无声,也是狩猎时极好的伪装。

馆藏的这件帽子用完整的狍子头皮制作而成。狍头皮帽的制作方法是将狍子头皮整个剥下,经过鞣制加工将皮子熟好,再把眼圈的两个窟窿镶上黑皮子,也可把两个耳朵取掉后再反方向缝上,便于猎人之间辨识。如有狍角照旧保留即可。为了保暖, 帽里可吊上灰鼠皮, 也可在狍头皮下部单独加缝一圈狍皮作为帽耳,平时将毛皮帽沿向上卷起,冷时放下捂住耳朵,增加穿戴者耳部和面部的保暖性。

馆藏鄂伦春族狍头皮帽及细节图

戴狍头帽的小朋友们(图片来自网络)

鄂伦春族男子在冬季打猎时喜戴皮制狩猎手套,又称“考胡鲁”。馆藏这套狩猎手套用狍皮制作,毛面向里,皮面向外。指尖部位通过捏褶的形式做成圆弧状,大拇指与其他四指分开。手掌心处留有横向的开口,这样的设计是为了方便猎人在丛林射猎时手指可以快速伸出并扣动扳机,停止狩猎时方便将手缩回到手套中不被冻伤。开口边缘镶嵌皮边,可以避免开口处使用过程中撕裂,增加牢固度。手套局部装饰黑色皮料裁剪的纹样,古朴美观。

馆藏鄂伦春族狍皮狩猎手套

手套佩戴示意图(图片来自网络)

鄂伦春族妇女善于鞣制皮革,她们制作的皮料结实柔软,可以制成各种服饰品,其中绣花的五指手套尤其精美。手套通常用鹿皮或狍皮制作,相较于“考胡鲁”,五指手套保暖性弱,但多绣制各种精美图案,做工精细,美观性更强。手套多出自鄂伦春姑娘的手艺,常常作为男女间赠送的礼物。

馆藏鄂伦春族五指手套

馆藏鄂伦春族五指手套细节图

鄂伦春族民充分利用动物皮毛的颜色进行拼接缝合,来搭配背包的颜色。馆藏这件背包主体用单色狍皮缝制,包盖为了美观,利用白色毛皮填补拼缝,简单的几何纹样和醒目的色彩对比使背包看起来既原始又有现代感。包带是将皮料切成细条状后辫制而成,整个背包美观大方,既是可以载物的实用品,又是增加美观的装饰品。

馆藏鄂伦春族狍皮背包

过去的鄂伦春族民们为了生存和生产,在相对艰苦恶劣的自然环境中对当地的各种资源物尽其用,积累了丰富的天然材质使用经验和备物致用的生活技能,而这些古朴浑厚的民族服饰,也充分显示了鄂伦春族民们在狩猎文化影响下的审美观念。

习近平总书记强调,“让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。”服饰作为传统文化传承的平台,见证了华夏文明的演进和辉煌,折射出中华民族千百年来的历史和文明,倾注着一代又一代手艺人的情感与智慧。

北京服装学院民族服饰博物馆收藏有中国各民族的传统服装与配饰,展厅内除展示有鄂伦春族的狍皮服饰外,还有赫哲族的鱼皮服饰、海南黎族的树皮服饰、苗族的蚕锦百鸟衣、藏族镶虎皮氆氇袍等,各种材质制作的民族服饰则体现了我国各族人民在制衣过程中适应自然、利用自然、改造自然的聪明与才智。

相关新闻

重要通知

- 关于2024年申请增设新专业的公示

24-08-25 - 关于开展2023届本科毕业生培养质量评价的通知

24-04-02 - 北京服装学院2023届毕业生就业质量年度报告

23-12-29

北服视觉

打印本页

打印本页