- 北京服装学院是一所有着深厚家国情怀和鲜明办学特色的时尚高校。学校前身是1959年2月创建的北京纺织工学院,1961年7月更名为北京化学纤维工学院,1987年2月改扩建为北京服装学院,是我国第一所公办服装高校。1998年,学校划归北京市管理。2019年由理工院校转为艺术院校,2020年明确为北京市高水平特色型大学。 详情

您的位置: 首页 > 北服新闻

- 北服故事.校友谈 | 杨绍文:感恩母校培养 心系母校发展

- 2019-06-27

- 来源:党委宣传部 离退休工作处

- 作者:张晓晗 晋叶

- 编辑:宋冰滢 曹敬攀

- 阅读次数:

-

【编者按】浓浓母校情,依依校友心。为迎接北京服装学院建校60周年,党委宣传部与国内合作与校友工作处、离退休工作处联合推出“北服故事·校友谈”专栏,听校友们(排名不分先后)分享他们与母校精彩而独特的故事,以及毕业后的心路历程。一代又一代北服人薪火相传,践行着“与美同行”的不懈追求。

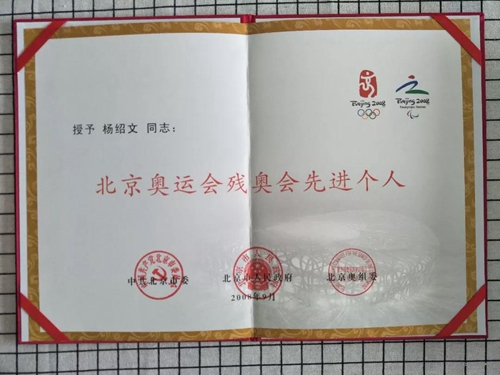

杨绍文,北京服装学院原党委副书记。曾获北京优秀纪检监察干部、北京市高校优秀德育工作者、北京奥运会残奥会先进个人称号。先后发表论文30余篇,主编合编书籍4部。从1965年进入北京化学纤维工学院学习,到2007年初从北京服装学院退休,在北服学习工作了42年。回顾在北服度过的日子,他感恩母校的培养,心系母校的发展。

见到杨绍文老师时,他精神矍铄,谈起在北服的往昔,他侃侃而谈。他深情感叹道:“在这42年里,我的每一步成长都离不开学校的培养,如果离开了学校的培养,离开了学校这个舞台,我可能一事无成。”

言传身教 浸润心灵

忆起刚刚入校的日子,杨老师说道:“能考上培养新兴工业人才的北京化纤工学院(现北京服装学院)我心中无比兴奋,同时暗下决心,珍惜时光,学好本领。”

杨老师回忆起报到那天,抵达学校时已将近晚上12点。天空下着淅淅沥沥的小雨,学校大门已闭,杨老师扛着行李从侧门进入,一位身材魁梧、慈眉善目的中年男人从传达室走出来,向他问明情况后,便拿过行李,带着他走向宿舍。后来才得知,这位老师叫王俊明,是一位老八路,也是学校的后勤处处长。谈起这位老师,杨老师抑制不住的是心中的温暖和感动,他说道:“像这样一位老八路、老处长给我扛行李,可以说是终生有幸,现在这个场景还历历在目。”

这件事对杨老师影响深远。在后来参加学校的迎新组织工作时,他总是先强调一句话:“一定要把学生放在心中,把服务好学生放到第一位。”杨老师谈到,迎新时服务好学生,就会给学生留下好的第一印象,让学生对学校有一个良好的认知,为他们一开始就热爱学校,为学校争光奠定感情基础。

在其后的学习过程中,杨老师对许多老师记忆犹新:热心学生工作、舍小家顾大家的杨祖伦主任;工作认真细致、指引学生成长,春风化雨、润物无声的班主任唐妙珍老师;年轻朝气、敬业奉献、严谨治学的任课老师们……这些优秀的老师们让他深深地明白了什么是教书与育人,怎样才叫“将学生时刻放在心上”。榜样的力量是无穷的。老师们的言传身教影响了杨老师一生。

艰苦磨练,强化初心

谈起在江西的日子,杨老师说,虽然生活很艰苦,但是在这个过程中得到了很大的锻炼,艰苦磨炼也是一种财富。

1969年11月底,因为备战需要,学校搬迁到江西分宜。由于住房短缺,很多人只能住在竹子、毛毡搭建的简易房内。那时江西的气候冬季湿冷,夏季湿热,进入四月后就大雨小雨下个不断,蚊子、小咬、蜈蚣、蛇还时常出没。简易房根本没办法起到防寒防暑的保护作用。

在插秧的忙季,杨老师他们晴天一身汗,雨天一身泥,每天忙碌在田间种水稻、挑大粪。劳累、饥饿交织,也得咬牙坚持。杨老师说道:“虽然又累又饿,皮肤也晒黑了,但是我们都感到每天过得很充实。在这个过程中我们体验到了农民生活的艰苦,既增进了对农民的感情,又磨炼了意质品质。”

1970年8月,杨老师留校工作。当时他任一连司务长,负责大家的伙食。由于该县城资源短缺,肉、蛋、豆腐都属于稀有物资。为了保障老师们的营养需求,杨老师每天都会凌晨4点左右起床,到县城唯一的销售点排队。而在去县城的路上必须经过三个地方,淹死过人的大水坝、有动物出没的林间小道,以及一个处决犯人的地方。杨老师谈起那时的感受还记忆犹新:“如果是晴天有月亮,这日子还算幸运。如果天阴下雨,到处都是一片漆黑,我骑着自行车,一手扶着把,一手打着手电,走过泥泞不平的路。这些其实都不是问题,最大的问题就是心里恐惧。但到县城后,排队排到前头,买到了蛋、肉和豆腐,那确实是一种胜利者的感觉。”他说,在这任职的两个月中,他得到了很大的成长。一方面是能直接为老师们服务得到了满足,另一方面就是学会了战胜恐惧。

到了1970年9月下旬,为了培养留校学生,学校决定将10位学生和4位老师送到江西宜春607 部队锻炼。到部队不久,部队就以“重走毛主席走过的道路”为主题进行千里拉练,先后走过江西、湖南的11个县。每天他们都负重行军,逢山开路,遇水架桥,到了晚上常常是露营野外。即使是冬季,冷得直哆嗦,为了不打扰老百姓,也坚持夜宿稻草场。常常是第二天大家的眉毛上都结了霜。他们开玩笑说:“昨天小儿郎,今天老人样。”千里行军,练出一双铁脚板,爬山过河无阻拦。行军途中,每个人都脚底打泡,疼痛难忍,咬牙坚持。杨老师提到了三位同行的女同志:米国梅、黄乃平、徐秀云,他说:“这三位女同志很不简单,再痛也不喊痛,再苦也不叫苦,为大家树立了榜样。”

在拉练中他们还遇到了如何应对突袭的情景。在伸手不见五指、下雨不停的夜里,伴着手榴弹爆炸声和机关枪的突突声,作为新兵的他们,跌倒爬起,皮破血流,顾不得包扎,跟着队伍一直向前冲。

部队拉练结束后,宜春城边要建一座桥。挖桥墩没有大型机械设备,部队就是主力军。冬天河水寒冷刺骨,杨老师他们跟着战士们挽起裤腿跳到结冰的河水中作业。虽然脚腿刺骨疼痛,大家还是忍痛完成了任务。

杨老师感叹道:“部队生活虽然艰苦,但每位战士从不叫苦喊累,并充满着乐观主义精神,通过军旅生活的洗礼,军人精神深深地影响着我们。让我们懂得了人民子弟兵的深刻内涵和良好作风,以及严守纪律的极端重要性。对于树立人民至上观念,养成知难而进、不怕艰辛和守纪团结的精神起到了不可替代的作用。”

孜孜不倦,珍视机会

从江西回到北京后,杨老师被分配到马克思主义教研室成为一名哲学老师。染整专业出身的杨绍文老师,面对高校对教师质量的高要求如履薄冰。他意识到,唯有学习能解决这一问题。

1978年,教育部在北师大举办了马克思主义哲学班,学校在得知消息后,立即安排杨绍文老师去学习。学习完成后,杨老师并没有就此停下,而后又到北大和人大各学习了一年的中国哲学史和西方哲学史。

回到学校后,教研室为了使教师们快速成长起来,让老师们进行集体备课。课前老师们会针对章节的重点、疑点和难点进行研讨。通过集体的力量解决教学中的疑难问题,在这个过程中杨绍文老师感到受益匪浅。

1982年秋,教育部委托武汉华中工学院哲学所办哲学班,由全国著名教授分别系统地讲授自然哲学、科技史、“三论”、西方哲学流派等课程。学校决定安排杨老师前去学习。那时他的孩子还小,但得知学校安排后,他毅然离开北京奔赴武汉学习了两年。杨老师得到了很大的提高,两年的学习对他系统完整地掌握马克思主义哲学有很大的帮助,为他从外行转向内行奠定了坚实的基础。

回校后,杨老师又得到了恩师张羽的帮助。张羽老师是一位资深的马克思主义哲学专家,他的帮助使杨老师在教授马克思主义哲学时取得了很好的效果。杨老师每当想起他都感念不已。

汲取智慧 提升自我

1985年秋,因工作需要,杨老师开始负责学生工作。1994年9月开始做校级工作。职务的变化带来的是责任的变化。工作中杨老师坚持对己严、待人宽。他要求自己做事一定要有针对性和时效性。平时他为人谦和,在开展项目前一定会认真听取师生的建议和意见。对于这些意见和建议杨老师会进行分析并合理采纳建议。在这个过程中他深切地感受到个人力量是有限的,在汲取他人智慧的过程中自己也获得了提升。

杨老师感慨道:“当我回顾走过的道路,深深感受到要想成为一块好钢,就必须在一个好的熔炉中锤炼。北京服装学院就是一个好的熔炉,是她教会我如何做人、学习、交往和做事。吃水不忘挖井人,滴水之恩,当涌泉相报。”

相关新闻

重要通知

- 关于2024年申请增设新专业的公示

24-08-25 - 关于开展2023届本科毕业生培养质量评价的通知

24-04-02 - 北京服装学院2023届毕业生就业质量年度报告

23-12-29

北服视觉

打印本页

打印本页