- 北京服装学院是一所有着深厚家国情怀和鲜明办学特色的时尚高校。学校前身是1959年2月创建的北京纺织工学院,1961年7月更名为北京化学纤维工学院,1987年2月改扩建为北京服装学院,是我国第一所公办服装高校。1998年,学校划归北京市管理。2019年由理工院校转为艺术院校,2020年明确为北京市高水平特色型大学。 详情

您的位置: 首页 > 北服新闻

- 北服设计!中华文明探源成果数字艺术大展非玩家角色(NPC)主形象发布

- 2023-06-08

- 来源:实践部

- 作者:实践部

- 编辑:于思佳

- 阅读次数:

-

为深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,扎实推动主题教育走深走实,深入探索服务国家需要,驱动实践创新发展,继“央博五兔”文化数字化创新项目成果登陆兔年央视春晚后,北京服装学院为中央广播电视总台“央博”数字文化艺术博物馆(简称“央博”数字平台)设计的中华文明探源成果数字艺术大展非玩家角色(NPC)主形象近日在“何以文明——中华文明探源成果数字艺术大展”上正式发布,相关成果出自央博北服文化数字化创新项目团队。

“文明圣地——良渚”宣传片

北京服装学院积极响应数字国家文化数字化战略,实践部发挥实践创新平台作用,牵头成立“央博北服文化数字化创新项目”全数字流程开放团队,深度参与央博“何以文明——中华文明探源成果数字艺术大展”工程,以数字化手段寻找中华文明探源路径。从“理论研究”和“设计实践”两方面同步开展协同创新,完成以良渚、石峁、陶寺、二里头、殷墟等多个文明遗址史实为支撑的非玩家角色(NPC)主形象视觉设计和数字制作。

项目积极响应国家“十四五”发展规划及2035年远景目标中关于数字中国、文化数字化战略需求以及首都北京国际消费中心城市、全球数字经济标杆城市、数字人产业创新高地建设规划发展需求,主动面向社会发展趋势,致力于探索、整合与构建中国数字时尚知识体系。以现代数字思维和先进技术为媒介,多学科交叉融合,不断拓宽知识边界。团队在数字时尚设计教育、学术和实践等方面深化探索,具备数字美术设计、文博文创IP系统设计研发、角色设计、插画、数字人基础研究与设计研发、虚拟时尚产品设计与虚拟时装秀、沉浸式展示实力,服务前沿时尚发展需求。

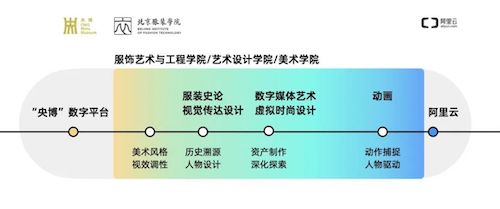

项目中的跨专业协同和校企合作关系

美术风格与视效调性

近年来,社会对数字人的需求不断提升,针对不同技术平台与使用场景产生了大量不同视觉风格的人物形象。此次中华文明探源数字艺术展中非玩家角色(NPC)主形象风格设定,北京服装学院视效团队联合历史考古专家、学者商讨,通过象限分类的方式,最终确定非玩家角色(NPC)主形象视觉风格定位于高仿真历史文化复原人物设定,能最大程度满足特定文化中人物身份属性的准确表达。

非玩家角色(NPC)主形象风格设定象限图

历史溯源与人物设计

良渚王形象是对其墓葬中代表性物品进行的组合与再设计。创作初期查阅了许多关于良渚出土文物的相关资料,了解良渚时代的着装特点、服装材料及制作工艺等,以期再现良渚王拥有神权、军权、王权的威严神武。

根据玉琮位于墓主头部、甚或枕在头下,玉钺位于身侧、玉管珠饰散放在周身的状态,并对良渚早期遗址出土的草编织物、丝麻织物、丝织物的合理分析,团队对良渚王形象进行模拟复原设计。细节部分包含神徽纹样的使用,玉琮、玉钺的拿取方式,玉串玉管的佩戴设计等。

良渚文明遗址主NPC——良渚王

良渚王服饰历史溯源分析(图片来源于良渚博物馆

良渚王人设确认版效果图

石峁卫兵的设计过程围绕古时工艺、弓箭的样式等,又根据出土的大量骨片,推测骨片用于制作铠甲,虽然样式并不能确定,但依据出土遗物中骨器数量巨大,多见针、镞、锥等小件工具类器物,其中骨针数量达1万余枚的特征,并结合这一区域骨料、坯料、废品、石刀(锯)、砺石等骨器“制作链”工具的出土,推测皇城台台顶存在大型骨器作坊。由此可见,石峁先民具有制作骨甲的能力。项目组将石峁卫兵塑造成粗犷高大的形象,在细节处用了骨制铠甲、兽皮拼皮缝制式样,脸部增加了冲锋陷阵时留下的疤痕。

石峁文明遗址主NPC——卫兵

石峁卫兵人设确认版效果图

陶寺少女的人物身份是祭司之女,通过查阅陶寺相关资料,了解到陶寺遗址出土了陶器、玉石(铜器)、骨角蚌漆木器三大类。因此,在设计陶寺少女时以部分出土文物为原型绘制角色饰品,如玉骨组合笄、臂饰、绿松石腕饰等。同时根据陶寺遗址出土了大量骨角蚌漆木器,延伸设计了蚌器耳坠、珍珠、骨串等饰品,体现当时的文化风貌。

陶寺文明遗址主NPC——祭司女儿

陶寺祭司女儿人设确认版效果图

大禹经典的斗笠、蓑衣与耒耜形象已深入人心,创作的过程比较顺利,体现务实、勤劳、心系天下的精神气质。

二里头文明遗址主NPC——大禹

二里头大禹人设确认版效果图

殷墟文明遗址主NPC——大邑商女将军

资产制作与深化探索

由于项目要求成果使用实时渲染技术和平台输出,因此“央博北服文化数字化创新项目”全数字流程开放团队中的师生不断突破专业边界交叉融合协同,积极克服解决各类技术难点,发挥专业优势,形成了教研相长、跨专业协作共创的社群工作氛围。

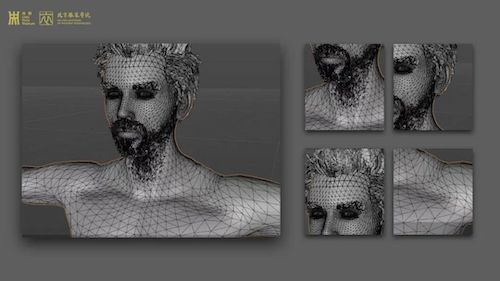

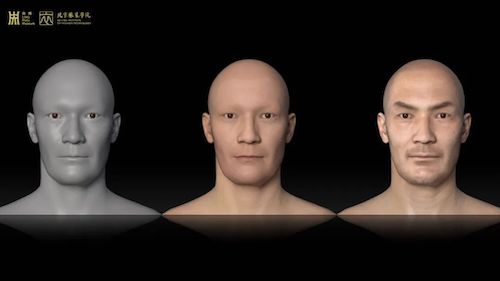

脸型雕刻与融合

在良渚王人体三维资产搭建环节,团队首先关注人物面部结构与细节制作,包括三维模型的面部设计贴合二维设计稿中人物整体形象气质与主要特征;根据对良渚文明所处的社会背景及历史文化研究,三维模型的制作需结合当时的地域特征,进一步强化二维人物设计效果图中的性格特点与面部结构;团队在人物身材比例、面部结构、毛发特征等方面反复研究打磨,探寻适合东方面部特征和气质表现的工作流程和制作规范。

团队针对良渚王面部的数字制作经历了3个阶段、近10版制作,对于多种类的建模软件与数字工具均进行了不同程度的测试和反馈,最终确立了通过“雕刻+融合”技术路线完成非玩家角色(NPC)主形象的数字人体资源制作。

良渚王1.0版本 - 人物及面部特征雕刻网格状态

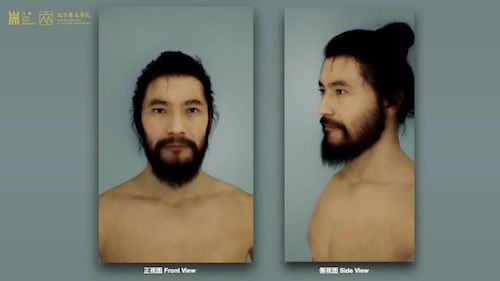

良渚王2.0版本 - 渲染效果测试

良渚王3.0版本 - 基于面部融合技术探寻东方面部特征

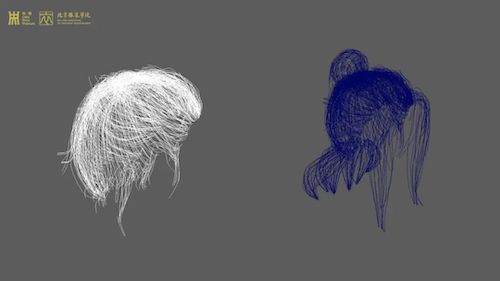

在人物毛发制作环节,根据项目要求和制作规范,采用仿真毛发技术制作符合人物形象的毛发、胡须、绒毛装饰、披风等,并在引擎平台中对毛发的材质、宽度、刚度等属性调整优化,实现更贴合人物设计且更真实的效果。

良渚王4.0版本及毛发仿真效果模拟

石峁卫兵毛发导线

石峁卫兵毛发仿真效果模拟

服饰制作与细节雕刻

由于不同遗址中非玩家角色(NPC)主形象的服饰设计在廓形、结构、材质等方面的需求均不相同,团队在数字制作与技术处理上分别采用了不同思路和方法,寻找数字服饰制作与呈现效果的最优解,在保障输出平台适配使用的前提下尽力还原服饰设计的精度与真实度。

服饰的三维化制作在建模、材质、拓扑与解算的环节中都需要基于严谨的调研逐步完成。首先,在服饰建模的过程中,团队采用“概括性基础模型”和“高精度细节绘制”结合的方法,将高精度模型的纹理与细节烘培转移至低精度模型,以减少后期解算和实时渲染的压力。其次,在服饰材质的制作流程中,团队对布料的质地进行了“视觉”与“动态”两方面调研。在视觉方面,需要明确用于制作服饰的布料本身经纬线疏密、光泽度、各向异性与粗糙度,从而制作出合适的PBR三维材质再现真实的衣料质感;在动态方面,需要使布料的物理属性在符合实时渲染器的解算方式的基础上,拥有更贴近真实布料的动态效果。经过反复测试与讨论,最终在引擎平台中渲染并获得一定效果。

石峁卫兵服饰低模拓扑布线

非玩家角色(NPC)主形象细节展示

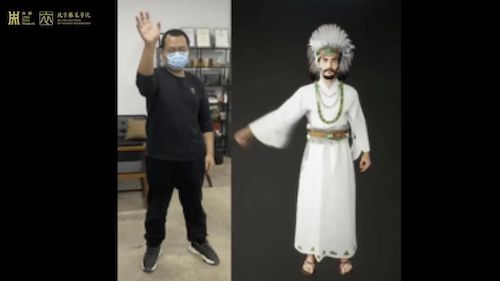

动作捕捉与人物驱动

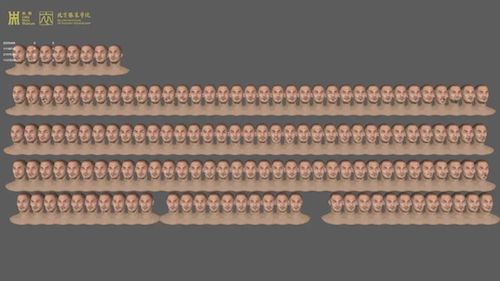

在良渚王身体和服装绑定上,采用了标准游戏化制作流程,将复杂角色模型和材质给硬件带来的计算压力降到最小,也力求人物在肢体动态、面部表情、服装动力学解算等方面达到最优视觉效果。

运用标准化骨骼制作动画,并将骨骼动画数据重新定向到良渚王骨骼上,运用这种方式,不仅能够满足良渚王动作表演需求,也能运用到其它角色身上,提高动作表演的资产利用率。

数量可观的融合变形数量满足角色面部表演需求,也可进行实时面部捕捉驱动

服装的骨骼方式采用与“央博”数字平台数智人央小央相同的“高密度的骨骼链网络驱动“方式,通过精细控制每条骨骼链上的权重,得到精确的实时布料动力学模拟效果。

在角色动画上,采用惯性动作捕捉技术和手动调节方式快速得到生动的肢体表演。相较于光学动作捕捉,惯性动作捕捉更加灵活机动,能在短时间内高效完成大量动作表演需求。

惯性动捕技术与良渚王虚拟形象动作模拟

场景中应用效果

游戏录屏:识别耕种用途的工具

游戏录屏:制作玉钺

项目团队及主要成员

北京服装学院实践部立足产业实践创新本职工作,以高质量项目和新模式助力学科专业创新发展,推进跨专业、跨学院、跨学校知识共享、资源互补、协同共创的新设计教学理念形成与发展,牵头相关学院、部门开展实践创新项目。“央博北服文化数字化创新项目”全数字流程开放团队由服饰艺术与工程学院产品设计专业虚拟时尚设计方向、艺术设计学院动画、数字媒体艺术专业、视觉传达设计专业、美术学院服装史论专业方向的教授、青年教师、博士、硕士、本科生、校友及外协团队组成。团队所依托的设计学学科为北京市高精尖建设学科,产品设计、动画、数字媒体艺术、视觉传达设计等专业均为国家一流专业建设专业。

成员照片

常炜,北京服装学院艺术设计学院教授(动画专业)。主要研究方向为动画在实体空间与数字空间中的创新应用、服装服饰数字化应用,曾获北京市优秀教师、桑麻奖教金、中国学院奖等。

魏勤文,北京服装学院服饰艺术与工程学院讲师(产品设计专业虚拟时尚设计方向),虚拟时尚设计方向负责人。主要研究方向为中国传统服饰元素创新整合设计、虚拟时尚和可持续设计,曾作为中国区研究员参与英国伦敦时装学院可持续时尚研究中心(CSF)的“The Sustainable Fashion Glossary”编撰项目,作品参展中国国际时装周、威尼斯元宇宙双年展等。

杜尽知,北京服装学院艺术设计学院助理教授(动画专业)。主要研究方向为影视动画和虚拟现实。曾参与美国佛罗里达州迪士尼乐园《星球大战》主题园区酒店多媒体内容动态预演设计、第92届奥斯卡金像奖最佳剪辑影片《极速车王》动态预演设计、20世纪福克斯旗下超级英雄电影系列《X战警:黑凤凰》动态预演设计等。

汪润东,北京服装学院艺术设计学院助理教授(数字媒体艺术专业)。主要研究方向为中国传统服饰创新设计,曾获中国广告长城奖、全国高校数字艺术设计大赛三等奖、STF&Meta虚拟服饰创意赛最佳创意设计奖。

任磊,北京服装学院艺术设计学院讲师(数字媒体艺术专业)。主要研究方向为动态图形和交互设计,国家科技部支撑项目课题组成员。教授课程包括《视觉解释》《动态图形》。

王涛,北京服装学院服饰艺术与工程学院助理教授(产品设计专业虚拟时尚设计方向)。主要研究方向为数字多维技术介于服饰艺术设计创新、非遗文化数字资产设计赋能及商业模式应用。曾入围The 1st VENICE Annual METAVERSE Art、第二届国际可穿戴艺术展,获评美国ITCO与英国BEDA大赛优秀指导教师。

李煌,北京服装学院艺术设计学院讲师(视觉传达专业),视觉传达专业副系主任。主要围绕动态视觉设计和青年视觉文化开展专业研究和专业实践工作,设计作品《RGB2018年北京服装学院作品集》获2019年德国红点视觉传达设计奖和2019台湾金点设计奖,《2020年北京服装学院毕业季视觉设计》获“2021GDC平面设计在中国”专业组铜奖等。

周子善,北京服装学院艺术设计学院毕业生(视觉传达专业)。在校期间参与设计王者荣耀角色皮肤设计、剧本杀立绘、动漫手办设计等。

苏怡,北京服装学院美术学院博士生。毕业于伦敦艺术大学中央圣马丁艺术与设计学院,主要研究方向为中国传统服饰文化抢救与传承方向,博士方向研究课题为“中国传统服饰色彩与天然染色技艺研究”。

武姝先,北京服装学院艺术设计学院研究生(动画专业)。主要研究方向为基于三维动画流程对虚拟人/虚拟偶像的制作研发,曾获2022BICC中英国际创意大赛铜奖、2021虚幻引擎72小时创作比赛三等奖、第21届北京电影学院动画学院奖"动画短片提名奖"等。

惠画,北京服装学院外聘导师(产品设计专业虚拟时尚设计方向)。毕业于皇家艺术学院时尚专业,作品获ITS (International Talent Support)首届数字时尚大奖冠军, 参与ITS2022数字时尚大奖评审,并持续为国际品牌Ambush输出系列视觉图像。

相关新闻

重要通知

- 关于2024年申请增设新专业的公示

24-08-25 - 关于开展2023届本科毕业生培养质量评价的通知

24-04-02 - 北京服装学院2023届毕业生就业质量年度报告

23-12-29

北服视觉

打印本页

打印本页