- 北京服装学院是一所有着深厚家国情怀和鲜明办学特色的时尚高校。学校前身是1959年2月创建的北京纺织工学院,1961年7月更名为北京化学纤维工学院,1987年2月改扩建为北京服装学院,是我国第一所公办服装高校。1998年,学校划归北京市管理。2019年由理工院校转为艺术院校,2020年明确为北京市高水平特色型大学。 详情

您的位置: 首页 > 北服新闻

- 喜报!我校博士论文《中山装新证》获评2023年北京市优秀博士论文提名

- 2023-12-12

- 来源:研究生院

- 作者:研究生院

- 编辑:于思佳

- 阅读次数:

-

近日,北京市教育委员会、北京市学位委员会公布了2023年北京市优秀博士学位论文名单。在2022年北京市47个具有博士学位授予资格单位(在京高校和市属高校44个,市属特殊需求博士项目3个)19125名毕业博士生中(统计来源为《2022-2023学年度北京教育事业发展统计概况》),按照约2%比例差额推荐,最终评选出优秀博士学位论文及提名135篇,其中优秀博士论文104篇,优秀博士论文提名31篇。我校2022届博士毕业生朱博伟在导师刘瑞璞教授指导下完成的博士学位论文《中山装新证》获评2023年北京市优秀博士学位论文提名,这也是本年度北京市唯一入围的设计学博士论文。

我校设计学服务国家特殊需求“中国传统服饰文化抢救传承与设计创新”博士人才培养项目于2013年首次招生,目前已毕业博士研究生37人。自2022年北京市教委启动优秀博士论文评选以来,我校所推荐的博士论文(每年1篇名额)已连续两年获得提名。

《中山装新证》以中国近、现代服饰史具有代表性的中山装作为研究对象,采用图像、文献和实物史料相互印证的二重证据法,从物质文化研究角度出发,对中山装的释义问题、起源问题、分期问题、系统问题和物质文化问题展开深入讨论,并基于技术文献和实物史料的比较研究,完成不同历史时期中山装的结构复原。同时,对中山装起源的三种说法及中山装代表“三民四维五权”的观点和史实进行系统史料分析和论证,提出了该释义均为后人附会的论点。基于此对中山装发展的历史沿革进行系统研究,明确中山装起源的历史面貌,提出并论证了中山装中国化的三个分期,即从“拿来主义”到“多元共治”再到“二元一体”的形制结构变革过程。因此,中山装从诞生之初就不是单一的服装款式,而是由多种形制共同构成的服装系统,厘清了中山装发展过程中的系统问题。结论提出,中山装中国化所承载的“敬物尚俭”“俭以养德”等中华优秀传统,与当下流行观点中的释义和误读形成鲜明对比,对研究中山装的形成和发展历史具有重要的学术价值,填补了中国近现代服饰史学的空白。

论文主要贡献在于:基于客观、完整、真实的史料系统,对中山装的释义、起源、分期、制度系统,以及物质文化背后的成因进行深入分析。成果所蕴含的史学价值和学术价值,对研究中国近代服饰文化的形成与发展过程具有指标性意义:首先,从史料中发现中山装“西学中用”从他山攻错到承载俭以养德中华文脉的深刻内涵,为近现代中华服饰文化的系统建构提供有力支撑;其次,基于技术研究的分期理论,再现中山装发展历程中重要的时间节点和典型结构,为是正中山装起源、释义与制度系统的学术谜题提供确凿证据;再次,阐释中山装从起源到定型的物质文化。官方文献、技术文献、图像和实物史料研究表明,中山装不仅是传统服饰文化在重要历史时期寄托于物质形态变革的时代产物,更是中华传统敬物尚俭与天人合一哲学在物质上的投注;最后,确立中山装在中华服饰四次变革中“西学中用”伟大实践的历史地位。中山装从“孙中山时代”引入中国,到“后孙中山时代”历经民主共和与救亡图存的模式探索,再到“新中国时代”的定型,是一套对中国服饰现代化和国际化起到至关重要作用的服装系统,其体系化建构对我国现代礼仪服装设计实践具有重要的参考价值。

指 导 教 师

刘瑞璞,北京服装学院二级教授、博士研究生导师。北京市首届高校教学名师、北京市“高创计划”领军人才,享受国务院政府特殊津贴专家。任教育部学位中心评审专家、全国艺术科学项目管理中心评审专家、中国服装设计师协会技术委员会主任委员。研究方向为服装结构设计体系与TPO知识系统,建立了中华传统服饰文化研究的“结构考据学派”。

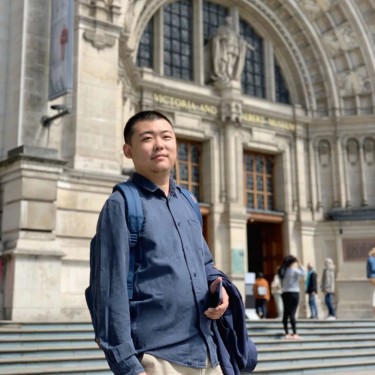

获 奖 者

朱博伟,2022届博士研究生,北京市高校优秀毕业生。北京市朝阳区非物质文化遗产项目“袍褂裁制技艺”代表性传承人。现为北京服装学院服装艺术与工程学院助理教授,研究方向为中华传统服饰文化。曾合作承担国家社科基金后期资助重点项目《中山装史稿》、国家社科基金后期资助项目“国服旗袍史稿”并完成专著。在《装饰》《纺织学报》《丝绸》等核心期刊上发表《中山装的释义与史实》《中山装的起源与大众化》《旗袍三个发展时期的结构断代考据》等多篇学术论文。

相关新闻

重要通知

- 关于2024年申请增设新专业的公示

24-08-25 - 关于开展2023届本科毕业生培养质量评价的通知

24-04-02 - 北京服装学院2023届毕业生就业质量年度报告

23-12-29

北服视觉

打印本页

打印本页